|

LEISTENBRÜCHE |

|

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Bruch?

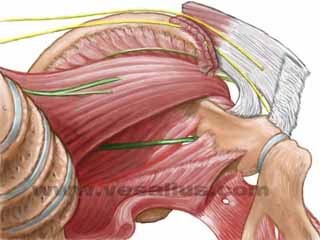

Ein Bruch ist eine Lücke in der Muskulatur, welche einen abnormalen Bauchfell-

und Gewebedurchtritt erlaubt. Je nach Lokalisation unterscheidet man

verschiedene Bruchformen: Leistenbruch, Schenkelbruch, mehrere Arten

von Bauchwandbrüchen, Zwerchfellbruch, Dammbrüche, Lendenbrüche, etc. Je nach

Vorgeschichte spricht man von primären und Rezidivbrüchen, spontanen und

Narbenbrüchen. Es existieren zahlreiche weitere Kriterien für verschiedenste

Aufteilungen.

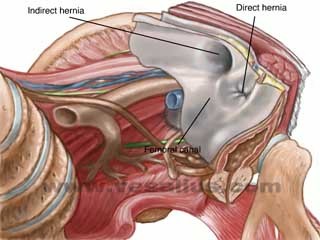

Im Folgenden wird nur auf die Leisten- und Schenkelbrüche

(Inguinalhernien und Femoralhernien) eingegangen.

Wie sieht ein Leistenbruch aus?

Meistens bemerkt der Bruchträger eine Vorwölbung im Stehen in der Leiste, die

im Liegen spontan verschwindet. Kleine Brüche sind manchmal kaum sichtbar,

verursachen jedoch häufig stärkere Beschwerden.

Was ist ein Schenkelbruch?

Der Schenkelbruch ist eine typische Bruchform der Frau. Bei Männer seltenes

Auftreten, am ehesten ist diese Bruchform als Rückfall nach einem früheren

Leisteneingriff zu sehen.

Muss der Leistenbruch immer schmerzhaft sein?

Der Schmerz ist nicht das regelmässige Hauptsymptom. Die meisten Beschwerden

treten nach körperlicher Anstrengung (Tragen, Heben, langes Laufen oder Stehen,

Pressen, Sport, etc.) auf. Ein anhaltender oder gar zunehmender Schmerz kann ein

Warnzeichen für eine Einklemmung sein.

Wie schnell muss man handeln?

Ein Bruch hat keine Chance spontan auszuheilen. Die einzige sinnvolle Therapie

ist eine operative Rückverlagerung des Bruches in die Bauchhöhle und der Verschluss

der Lücke.

Ein Bruchband kann ein vorübergehendes Hilfsmittel sein, jedoch stellt es keine zeitgemässe dauerhafte Lösung.

Das kann den Bruchinhalt am Austritt hindern und somit helfen, die Zeit bis zur

definitiven Sanierung zu überbrücken.

Bei einer Einklemmung ist ein sofortiges Handeln erforderlich .

Was ist eine Einklemmung? Wie merkt man's?

Einklemmung = Inkarzeration.

Verfangt sich der Bruchinhalt im Bruchsack und gleitet nicht zurück, kann es

unter Umständen zu einem akuten Blutstau kommen. Dies ist sehr schmerzhaft und

folgenschwer. Wird ein solcher Stau nicht innert wenigen Stunden behoben,

kann es zum Absterben des eingeklemmtes Gewebes kommen (Darmschlingen,

Fettzotten, etc.)

|

|

Stichwörter: Inguinalhernie, Femoralhernie, Leisten- o. Schenkelhernien, eingeklemmter Bruch, Inkarzeration

Leistenbrüche gehören zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt.

Häufigkeit ca 200 auf 100'000 pro Jahr.

Leistenbruchoperationen sind die häufigsten chirurgischen Wahleingriffe.

Geschlechtsverteilung: Männer : Frauen ca 9 : 1

Zwei Häufigkeitsgipfel: Kindesalter und zwischen 40 - 50 Jahren.

Der einzige sinnvolle Behandlungsweg ist die chirurgische Sanierung.

Das oberste Ziel der Behandlung ist die Behebung des bestehenden Bruches,

Verhinderung des Rezidivs (=Rückfalles) oder Entstehung neuer Brüche im

Operationsbereich.

Es gab und gibt zahlreiche OP - Techniken zu Bruchbehandlung: Bassini,

Bassini-Kirschner, McVay, Lotheisen, Shouldice, Nyhus, Wantz, Stoppa, Gilbert,

Lichtenstein, Rutkow, TAPP, TEP, IPOM, TIPP, etc.

Unter Berücksichtigung einiger sehr wichtigen Kriterien kann man

vereinfachend 2 Grundgruppen unterscheiden:

Die in der 1. Gruppe unvermeidbare ,mehr oder weniger ausgeprägte Spannung fällt dank dem Netzeinsatz dahin (2.Gruppe= spannungsfreie Versorgung)

Die Spannungsfreiheit ist ausschlaggebend für die Minderung der

postoperativen Schmerzen, frühere Belastbarkeit und deutlich geringere Rückfallsquoten.

Nebst der Patient - orientierten Qualität rückt heute auch die

sozioökonomische oder volkswirtschaftliche Komponente der Qualität in

Vordergrund. Die Verkürzung der Krankenhausaufenthaltsdauer und der

Arbeitsunfähigkeit und die Reduktion der Komplikations- und Rezidivrate bei

einem der häufigsten operativen Eingriffe haben einen enormen Einfluss auf die

Gesamtkosten in einem modernen Gesundheitswesen.

PATIENTENAUFKLÄRUNG PRÄOPERATIV

Was habe ich?

Bei

Ihnen wurde eine der "häufigsten chirurgischen Krankheiten" des Menschen festgestellt, ein Leisten-

oder ein Schenkelbruch .Das bedeutet gleichviel wie eine

Leistenhernie, Inguinalhernie oder Femoralhernie.

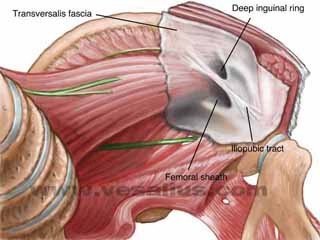

Es handelt sich dabei um eine mehr oder weniger grosse Lücke in der Bauchwand,

welche das Austreten eines Bauchfellsackes erlaubt. Je nach Füllungszustand

dieses Bruchsackes kann man eine Vorwölbung unterschiedlicher Grösse in der

betroffenen Leiste sehen. Diese verschwindet

meistens im Liegen, wird jedoch grösser durch Pressen, Husten oder Heben von

schweren Gegenständen. Der Bruch ist in der Regel nicht, oder wenig

druckempfindlich. Der Austritt des Bruchinhaltes jedoch, oder das Zurückgleiten

können unangenehm empfunden werden. Kleinere Brüche oder Rückfallsbrüche können

sowohl sehr diskrete bis erheblich störende Beschwerden verursachen.

Wie schnell muss ich handeln?

Viele Brüche werden recht "alt", bis sie behandelt werden. Die allgemein bekannte Diagnose, das langsame Grösserwerden und die meist geringen Beschwerden zwingen nicht zum sofortigen Handeln. Dies ermöglicht dem Betroffenen nach Berücksichtigung der persönlichen, beruflichen oder familiären Situation, einen passenden Operationstermin zu wählen.

Ist das Abwarten gefährlich ?

Die folgenschwerste Komplikation eines sonst ruhigen oder banalen Leidens ist die Einklemmung. Sie kommt verhältnismässig selten vor. Der im Bruch verfangene Inhalt (z.B. Fettzotten, Darmschlingen, Blinddarm, Harnblase, etc.) kann unter besonderen Umständen absterben, wenn er nicht rechtzeitig reponiert, d.h. in die Bauchhöhle zurückverlagert wird. Die Einklemmung macht sich durch eine schmerzhafte Schwellung bemerkbar, die härter wird und nicht, wie üblich, auf leichten Druck hin zurückgleitet. In einer solchen Situation muss sofort eine Reposition angestrebt werden (Rückenlage, angezogene Knien, Schmerzmittel, warmes Bad, manuelle Hilfe oder Operation). Wenige Stunden später wächst die Gefahr eines Darmdurchbruchs oder des Absterbens des eingeklemmten Gewebes mit entsprechenden Konsequenzen. Eine notfallmässige Operation grösseren Ausmasses wäre die Folge.

Therapie

Ein Bruchband ist zwar ein effizientes Hilfsmittel, um den Bruch am Austritt zu hindern und allfällige Schmerzentwicklung zu vermeiden, jedoch keine dauerhafte Lösung. Es bleibt eine einfache, aber nicht zeitgemässe, Alternative für einen nicht operationsfähigen Patienten. Die einzige sinnvolle Therapie ist die operative Rückverlagerung des Bruchinhaltes und des Bruchsackes in die Bauchhöhle und der Verschluss der entsprechenden Lücke.

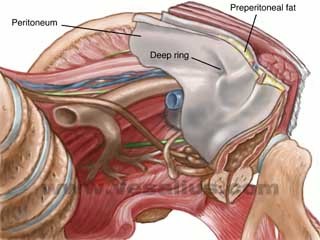

Wie wird es gemacht?

Es gibt zwei grundsätzliche Wege zur operativen Sanierung eines Bruches: die traditionelle und die laparoskopische Methode. Bei der offenen traditionellen Operation wird, nach Verlagerung oder Abtragen des Bruchsackes, die Bruchlücke (der Bruchweg) durch Nähte verschlossen. Häufig entsteht dabei eine Spannung, die zusammen mit der grösseren Wunde für die postoperative Schmerzen verantwortlich ist. Dies führt zu einem längeren Spitalaufenthalt, einer längeren Arbeitsunfähigkeit und einer meistens ca. 6-wöchigen Schonfrist, während der eine körperliche Arbeit (Heben von Gewichten über 5 Kg) oder sportliche Tätigkeit zu meiden sind. Der Eingriff kann in einer "Teilnarkose" (Spinal- oder Periduralanästhesie, d.h. einer vorübergehenden Unempfindlichkeit der unteren Körperhälfte) durchgeführt werden.

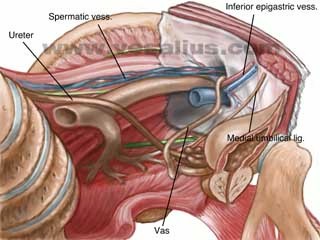

Der Eingriff kann auch laparoskopisch (minimal invasiv) durchgeführt werden. Dazu braucht es aber eine Vollnarkose. Durch 3 kleine (2-12 mm) Schnitte werden Optik mit Videokamera und die chirurgischen Instrumente in die Bauchhöhle eingebracht und der Bruch wird an seinem Ursprung freigelegt. Ein nicht resorbables Netz aus Polypropylene überdeckt die Bruchpforte und wird an der Bauchwand von innen fixiert. Das Bauchfell wird darüber verschlossen. Das Narbengewebe wächst in die Gitterstruktur des Netzes und lässt eine neue Schicht entstehen. Da dies spannungsfrei geschieht, sind die Schmerzen sehr gering und von kurzer Dauer. Der Spitalaufenthalt wird dadurch erheblich kürzer. Die volle Belastbarkeit wird schon nach ca. einer Woche erreicht, d.h. noch vor der Nahtentfernung. Danach wird die sportliche Tätigkeit in der Regel freigegeben.

Warum so aufwendig?

Der grösste Vorteil der Netzverwendung ist neben des "Patientenkomforts" die wesentlich niedrigere Rückfallsrate von unter 1%. (Bei traditioneller Versorgung ohne Netz 12-15%!)

Wie steht es mit Komplikationen?

Jede laparoskopische Operation trägt das potentielle Risiko, unter bestimmten Umständen in eine offene Operation umgewandelt werden zu müssen. Bei vorangegangenen Eingriffen in der Bauchhöhle oder früheren Entzündungen ist besondere Vorsicht erforderlich. Der laparoskopische Eingriff ist technisch wesentlich anspruchsvoller als ein konventioneller, bietet jedoch deutliche Vorteile bezüglich der Lebensqualität.

Wie lange bleibe ich im Spital?

Sie treten in der Regel am Nachmittag ein und werden im Verlaufe des folgenden Tages operiert. Am Vorabend werden Vorbereitungen getroffen (Rasur, Blutentnahme, etc.) und ein Mitglied des Anästhesieteams bespricht mit Ihnen den unmittelbaren Ablauf. Nach dem Eingriff wird jeder Patient zuerst einige Stunden intensiver überwacht, bevor er /sie zurück auf die Abteilung kommt. Zwischen 24 und 48 Std. postoperativ können die meisten Patienten, unabhängig vom Alter, die Klinik verlassen. Die konventionell operierten durchschnittlich 2-3 Tage später.

Und dann?

Ca. eine Woche später werden in der Praxis die Nähte entfernt. Je nach Wohlbefinden und dem individuellen Temperament haben bis dann schon viele ihre übliche Arbeit in etwas legerem Tempo aufgenommen, eine körperlich belastende Tätigkeit kann 2 Wochen postoperativ ohne Nachteile begonnen werden.

© Dr.med. Jan F. Kukleta

Grossmünsterplatz 9

8001 Zürich

Tel: 044 261 17 57

Fax 044

261 17 53

PATIENTENAUFKLÄRUNG POSTOPERATIV

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient

Sie haben sich einer laparoskopischen Leistenbruchoperation unterzogen. Obwohl Sie nun das Wichtigste hinter sich haben, gibt es noch einige beachtenswerte Gegebenheiten zu berücksichtigen:

Die

Heilung der kleinen Wunden und die allgemeine Genesung gehen in der Regel

sehr rasch vor sich. Sind die Wunden mit einer durchsichtigen, wasserdichten

Tegadermfolie versorgt, dürfen Sie bedenkenlos duschen

oder baden.

Die

erste Nachkontrolle und die Nahtentfernung finden zwischen 7 und 14 Tagen

nach dem Eingriff in meiner Praxis statt. Setzen Sie sich, bitte, mit meiner

Sekretärin in Verbindung und vereinbaren Sie einen passenden

Termin.

Die

Wunden dürfen unterschiedliche

Beschwerden verursachen und auch subjektiv unterschiedlichen

Heilungsfortschritt aufweisen (Druckempfindlichkeit,

Belastungsempfindlichkeit, etc.).

Leichte

Verhärtung, Schwellung oder

kleine Blutergüsse um die Hautschnitte sind banal.

In

der Bruchregion werden häufig gar keine oder nur unbedeutende Schmerzen

empfunden. Schwellungen dort

entsprechen einer Flüssigkeitsansammlung (Blut oder Wundwasser) und nicht

einem noch- oder wieder vorhandenen Bruch.

Diese bilden sich spontan zurück und müssen nur sehr selten punktiert

werden (mit Spritze abgesaugt).

Eine

zeitweise auftretende Überempfindlichkeit des Hodens der operierten Seite

ist meist sehr kurzfristig.

Sie

dürfen sich auch körperlich innert wenigen Tagen belasten. Dies trifft sowohl die Freuden als

auch die Mühen des Alltags. Hobbymässige sportliche Tätigkeit,

Intimverkehr oder mässige körperliche Belastung sind ungefährlich, obwohl

nicht von allen im gleichen Mass und Tempo gleichwertig empfunden. Schwerere

Belastung ist nach der 3. Woche ebenfalls nicht vom Nachteil.

Die

Arbeitsfähigkeit dürfte in den allermeisten Fällen in 1 - 2 Wochen

wiedererlangt werden.

Von der 3.postoperativen Woche an kann es zum Auftreten von Ziehen, Druckgefühl (Faust im Sack) oder jeweils stichartigen oder brennenden Beschwerden kommen. Eine Abhängigkeit von Körperlage oder Bewegungsmuster dürfen auffallen. Als ein Ausdruck des Einwachsens des Narbengewebes in das Netz und somit verbundenen „Reibungen“ sind diese Umstände vorübergehender Natur und erfordern ausser einfacher Schmerzmittel keine besondere Behandlung .

Bei Unklarheiten oder Unsicherheit über momentanen Zustand ist eine telefonische Kontaktaufnahme oder ambulante Nachkontrolle die beste Lösung.

Gute Besserung!

© Dr.med. Jan F. Kukleta

Grossmünsterplatz

9

8001 Zürich

Tel: 044 261 17 57

Fax 044 261 17 53